投影法や三面図など基本的な図面の見方を解説 【製図基礎講座 #1】

プラスチック

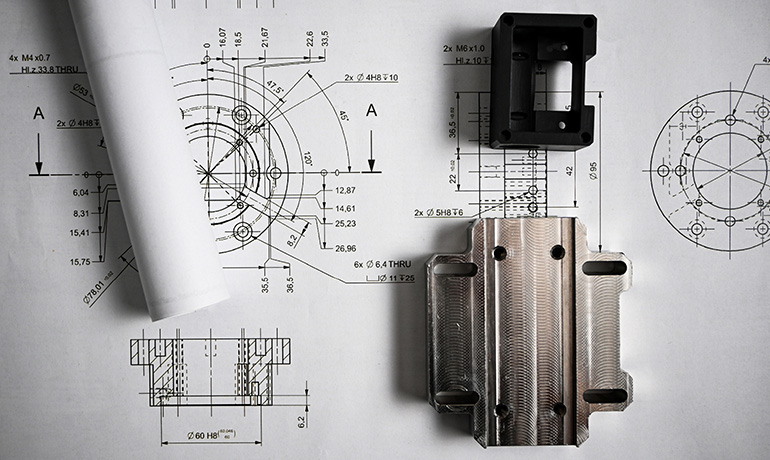

図面はモノづくりにおいて設計者の意図を正確に伝えるための共通言語です。近年は3Dデータの活用も進んでいますが、依然として図面は重要な役割を担っており、設計・製造・品質管理に欠かせません。

本記事では、図面を初めて扱う方に向けて、図面の役割や必要性、投影法や図面の基本的な構成について、JIS規格(※)を踏まえてわかりやすく解説します。

- JIS規格について

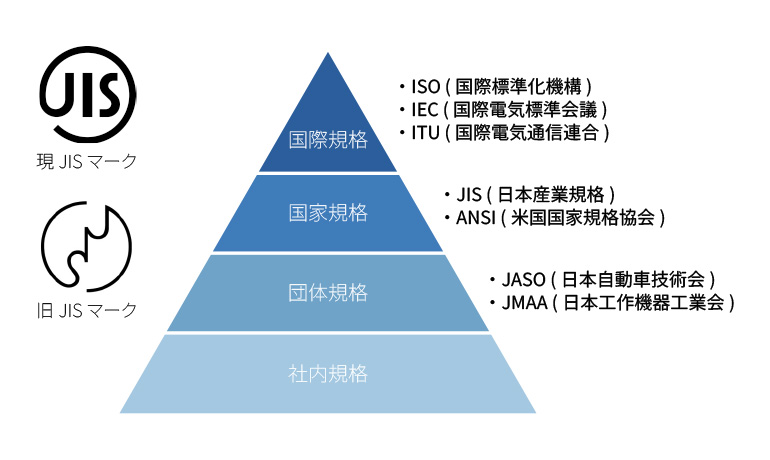

- 図面は「JIS(日本産業規格)」というルールに従って作成されています。JISとは日本の産業における製品やサービスの品質・性能・安全性などを、一定の基準で定めた国家規格のことです。JIS規格に基づいて図面が描かれることで、誰が見ても同じように解釈できる図面が成り立ちます。

図面とは

図面とは、製品の形状・寸法・構造・仕様などを視覚的に示した設計図のことで、設計者の意図を正確に伝える手段として使われます。

図面の主な役割は「設計内容の正確な伝達」です。もし図面がなければ、設計意図の誤解や寸法ミスが生じやすくなり、手戻りや品質不良の原因となります。図面は、関係者間での認識のずれを防ぎ、製品の品質を安定させ、効率よくものづくりを進めるための共通基盤となります。

こちらの記事は動画でもご覧いただけます。

図面の必要性

近年は3DCADや3Dプリンタの普及により、「3Dデータがあれば図面はいらないのでは?」と思われることもあります。しかし、図面が依然として重要視されるのには、主に次の2つの理由があります。

製品の品質に関わる情報を伝える役割がある

図面には、形状だけでなく「正確な寸法」「公差」「表面の仕上げ」「材質」「検査の基準」など、製品の品質に直結する情報がまとめて記載されています。

製造現場での正式な指示書になる

図面は製造現場での「作り方の指示書」として使われるほか、場合によっては契約や証明のための法的文書としての役割も果たします。

つまり、3Dデータは「形を伝える」、図面は「精度や品質を保証するための指示書」であるといえます。両者は補完関係にあり、目的に応じて適切に使い分けることで、設計から製造、納品までの一貫した品質確保が可能となります。

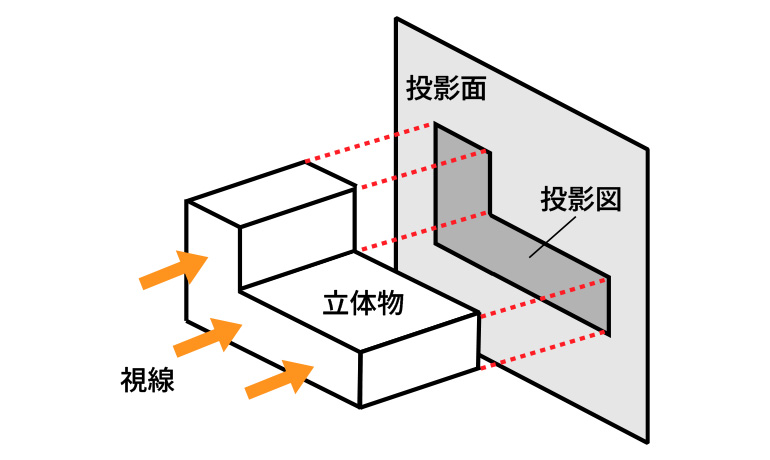

投影法とは

投影法とは、立体的な物体を平面上に正確に表現するための方法です。図面は基本的に二次元上に描かれるため、設計者が考えた立体形状を「どのように見せるか」「どうすれば他者に正しく伝わるか」という考え方が必要になります。この際に使用されるのが投影法の考え方です。具体的には立体物に対して一定の方向から視線を当て、その視線に垂直な平面(=投影面)上に形状を写し出すことで、立体を平面的に表現します。これを投影図といいます。

投影法の種類

| 投影法 | 平行投影 | 正投影 | 第三角法 |

| 第一角法 | |||

| 軸測投影 | 等角投影 | ||

| 不等角投影 | |||

| 斜投影 | |||

| 透視投影 | |||

投影法はJIS規格において「平行投影」と「透視投影」に分類され、さらに平行投影の中でも「正投影」「軸測投影」「斜投影」に分かれます。特に図面で使われるのは正投影であり、日本ではJISにより「第三角法」が標準的な投影法として規定されています。

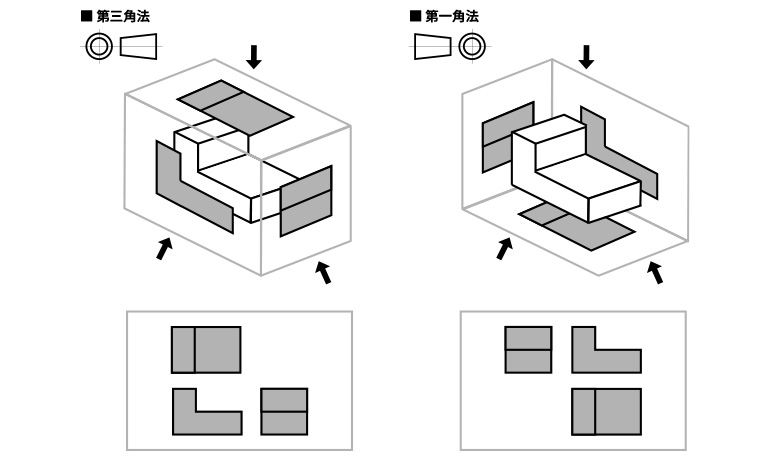

第三角法

第三角法は、日本をはじめアメリカなど多くの国で採用されている投影法です。この方式では、立体を透明な箱に入れて、視点の位置から立体を見たときに、その手前にある面に図を写し取るようなイメージです。つまり、「上から見た図は上に」「右から見た図は右に」配置されるため、直感的に理解しやすいという特徴があります。

第一角法

一方で、第一角法は主にヨーロッパ諸国(ドイツ、フランスなど)で採用されている正投影法で、第三角法とは図の配置の考え方が正反対です。この方式では、立体を透明な箱に入れて、視点の位置から立体を透過し、その奥にある面に図を写し取るようなイメージです。つまり、「上から見た図は下に」「右から見た図は左に」配置します。

図面上では、どちらの投影法を用いているかを明示するため、表題欄に投影法記号が記載されているのが一般的です。実務ではほとんどの場合、第三角法が標準として使用されているため、まずは第三角法の配置ルールに慣れておくとよいでしょう。

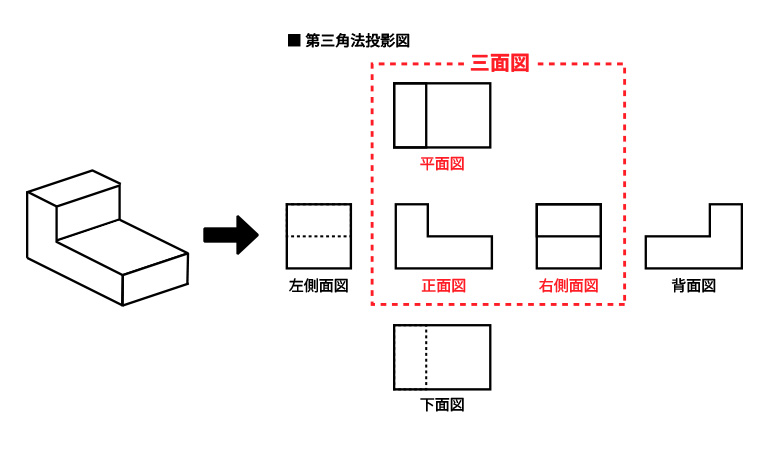

三面図とは

第三角法に基づいて、上の立体物を正投影すると、「正面図」「平面図」「右側面図」「左側面図」「背面図」「下面図」の6つの図になります。しかし、実務上すべての面を描く必要はなく、立体の形状を伝えるのに十分な3つの図で構成される「三面図」が用いられます。三面図は以下の3つで構成されます。

正面図:物体の特徴が最もよく表れる方向から見た図。

平面図:物体を上から見た図。正面図の上に配置する。

右側面図:物体を右側から見た図。正面図の右に配置する。

三面図では、高さ・幅・奥行きという三次元情報を、二次元の図面上で明確に認識することができます。なお、三面図で形状を伝えきれない場合には、補助図や断面図などが追加されることもあります。また、簡単な形状(板や丸棒)は、二面に省略されることがあります。重要なのは、受け手側に過不足なく情報を伝えることです。

図面の様式

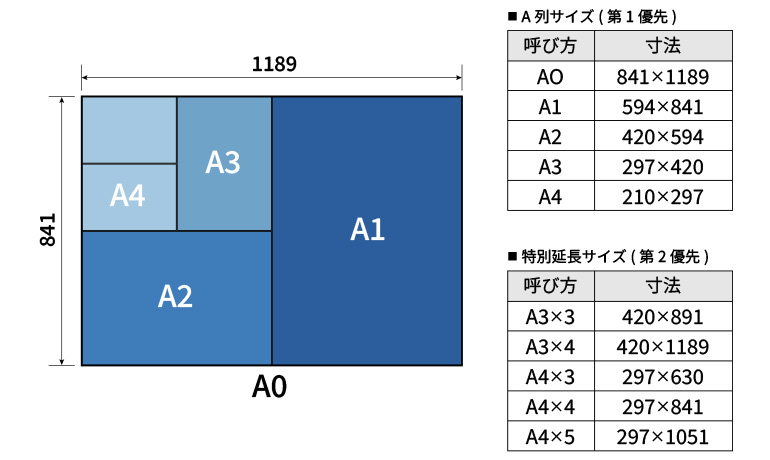

図面の大きさ

図面の用紙の大きさはJIS規格によって標準化されており、上の図の「A列サイズ」が一般的に使用されます。「A列サイズ」に収まらない場合は、別途規定された「特別延長サイズ」も規定されています。これは、用紙の横または縦方向に長さを延ばしたもので、大型装置の構想図や配管図、長尺部品の展開図などに用いられます。

どの用紙サイズを使用するかは、対象物の大きさに応じて選定されます。必要に応じて尺度を変更して記載することも可能です。いずれにしても、対象物を誤解なく正確に読み取れることが重要です。

図面の構成

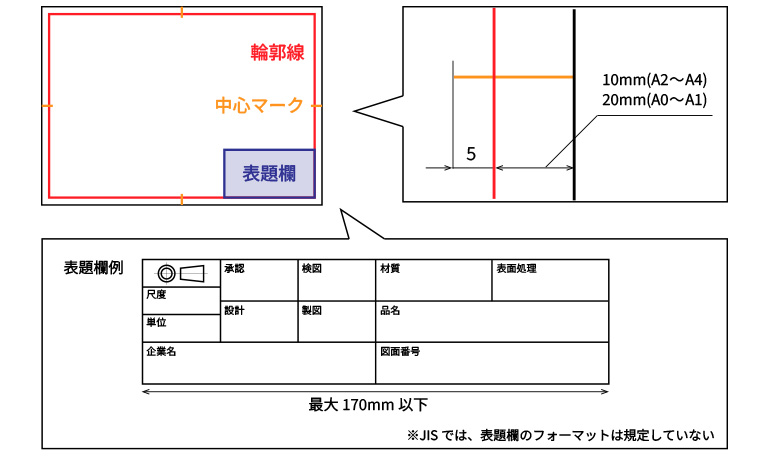

図面の基本構成として「輪郭線」「中心マーク」「表題欄」が必要になります。

輪郭線

輪郭線は図面の有効記入範囲を明確に示す線です。図面の上下左右に適切な余白を設けることで、用紙の破損などにより図面内容が消失することを防ぎます。JIS規格では、用紙の端から輪郭線までの距離が規定されており、A2~A4サイズの用紙では10㎜内側に、A0やA1サイズの用紙では20㎜内側に設定するのが標準となっています。

また、輪郭線は最小0.5㎜の実線で記入することが一般的に推奨されています。

中心マーク

中心マークは、図面の出力や複写をする際の位置合わせなどのために設けられるマークです。用紙の各辺に1か所ずつ、計4か所設けられています。JIS規格では用紙の端から直角に線を引き、輪郭線の内側に向かって5㎜突き出す形で配置することが規定されています。また、その位置は、各辺の中央を基準とし、±0.5㎜以内の許容差で設定することとされています。中心マークも最小0.5㎜の実線が推奨されています。

表題欄

表題欄は図面の右下隅に配置され、「図面番号」「品名」「尺度」「投影法」などの図面の管理や識別に必要な情報が記載された表です。JIS規格では表題欄の長さが170㎜以下と規定されていますが、フォーマットや記載項目・配列については規定されていないため、その点は各社異なります。

まとめ

図面は、設計者の意図を正確に伝えるための共通言語であり、製造業において不可欠な情報伝達手段です。特に、第三角法による三面図の構成や、図面の形式(輪郭線・中心マーク・表題欄)について理解することは、図面を正しく読み取る第一歩となります。

㈱関東製作所では図面が揃っていない段階でも、製品開発のご相談に対応しております。例えば、手描きのポンチ絵など簡易的な資料であっても、製品によってはお客様のイメージや製品用途をお伺いしながら、データを作成し、製品化することが可能です。

とはいえ、三面図のように正面・平面・側面からの情報が揃っていると、形状や構造への理解が深まり、打ち合わせもよりスムーズに進行します。ものづくりの依頼を検討される際には、双方の認識の齟齬を防ぐためにも、三面図のご用意をおすすめいたします。

プラスチック製品開発においてお困り事がありましたらお気軽にご相談ください。

[関連記事]

> 3Dデータ作成の過程を紹介!図面もない、現物もない環境下でも3Dデータを作る方法とは?