図面における『線』の使い分け│線の太さ・種類・用途を解説 【製図基礎講座 #2】

プラスチック

図面は、設計者の意図を正確に伝えるための共通言語です。この言語を構成する中でも、最も基本的な要素となるのが「線」です。外形線・かくれ線・中心線など、図面は複数の線で構成されています。それぞれの線には明確な役割があり、JIS規格に基づいた正しい使い分けが求められます。例えば、部品の形状や寸法、加工方法、表面処理など、あらゆる情報が線で表現されており、線の太さや種類の描き方一つで、図面情報の正確性が大きく左右されます。

本記事では、図面で使用される線の太さや種類の使い分け、用途別の書き方まで、実務で役立つ製図知識を解説します。

『基本的な図面の見方』については、以下よりご確認いただけます。

> 投影法や三面図など基本的な図面の見方を解説 【製図基礎講座 #1】

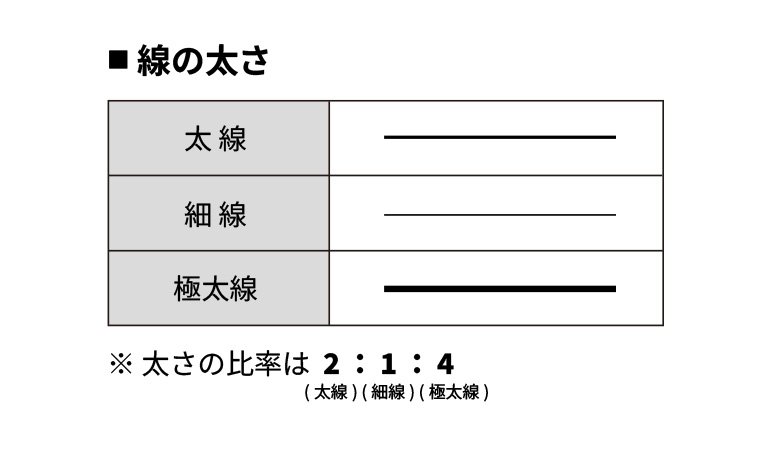

線の太さ

線の「太さ」は、その線が持つ情報の重要度や、図面における表現の優先度を表しています。規格はJISで定められています。

線の太さは「太線」「細線」「極太線」の3種類で、その太さの比率は2:1:4です。JISでは、0.13mm、0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm、1.4mm、2.0mmという9段階の線幅が規定されており、太さは図面のサイズに合わせて適切な組み合わせを選んで使用します。一般的にはA3サイズ以上の図面では太線0.5mm・細線0.25mm、A4サイズ以下では太線0.35mm・細線0.18mmといった組み合わせが多く採用されています。線の太さは一つの図面の中で統一させる必要があります。

また、線の太さを選ぶ際には、図面の縮尺も重要な判断要素になります。縮尺が小さい図面(例:1/50や1/100など)では、線が細すぎると印刷時などに潰れてしまい判読できなくなる恐れがあります。逆に大きな縮尺の図面(例:1/1や2/1など)では、線が太すぎると寸法の起点が不明確になります。そのため、図面サイズと縮尺の両方を考慮し、最適な線の太さを選択する必要があります。

こちらの記事は動画でもご覧いただけます。

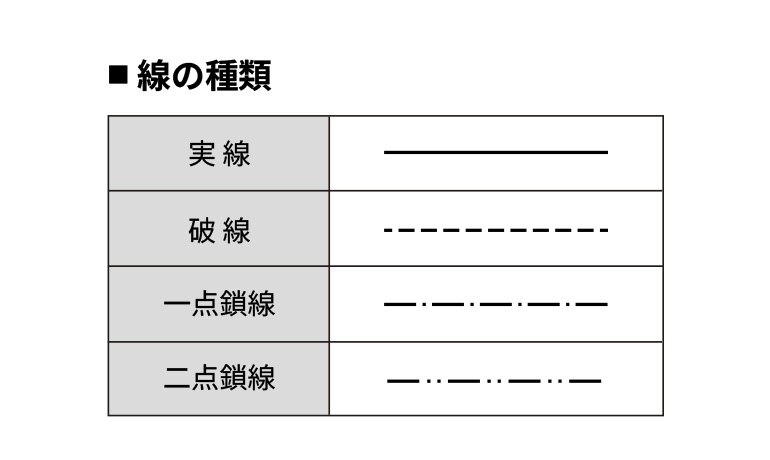

線の種類

線の「種類」は、主に「実線」「破線」「一点鎖線」「二点鎖線」の4種類で、太さと組み合わせて用途が決められます。

実線

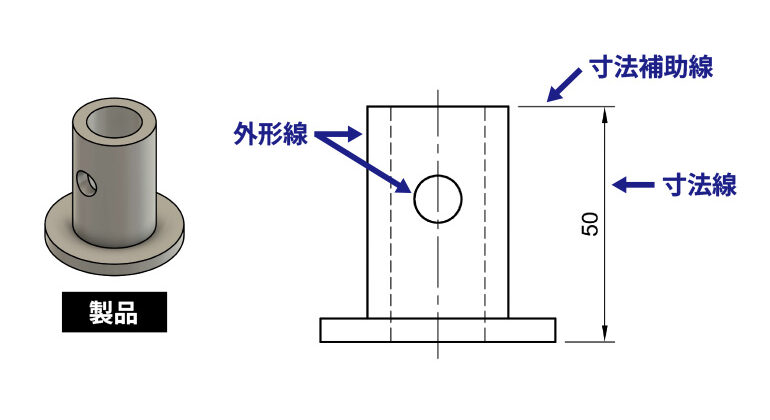

図面において、実線は対象物の「見える部分の形状」を表し、図面の中で最も多く使われる線種です。実線は途切れなく連続した線で、太さによって役割が明確に分かれています。太い実線は対象物の外形を表す外形線として用いられます。一方で細い実線は寸法線や寸法補助線、引出線、参照線などに使われます。つまり、太い線は形状本体を表す主要な線として用いられ、細い線は形状を補足するための補助的な情報を表す線として使用されます。

外形線

外形線は図面において最も基本的かつ重要な線であり、対象物を外部から見たときの輪郭形状を表します。この外形線は必ず太い実線で描かれ、部品の正面図、平面図、側面図などすべての投影図において、見える部分の輪郭を明確に示す役割があります。

外形線を正確に描くことは製図の基本中の基本であり、この線が不正確だと部品全体の形状が正しく伝わらず、加工ミスや組立不良の原因となります。

寸法線と寸法補助線

寸法線と寸法補助線は、対象物の大きさや位置関係を表す線で、細い実線で描かれます。寸法線は測定する区間に寸法を記入するためのもので、両端に矢印を付け、その中央付近に寸法を配置します。基本的に寸法線は寸法を測る箇所から適度に離して配置します。この間隔が狭すぎると寸法数値が重なり読みにくくなり、広すぎると図面が無駄に大きくなってしまいます。また寸法線の矢印は、寸法補助線または寸法を測る箇所の端部に正確に接触させ、矢印の大きさは寸法線の太さに対してバランスの取れたサイズにします。

寸法補助線は対象箇所と寸法線を結びつけるための線で、対象箇所から垂直または平行に引き出される線です。実務では寸法の配置順序も重要で、最も小さい寸法を対象物に近い位置に配置し、外側に向かって順に大きな寸法を配置するのが一般的です。

引出線、参照線

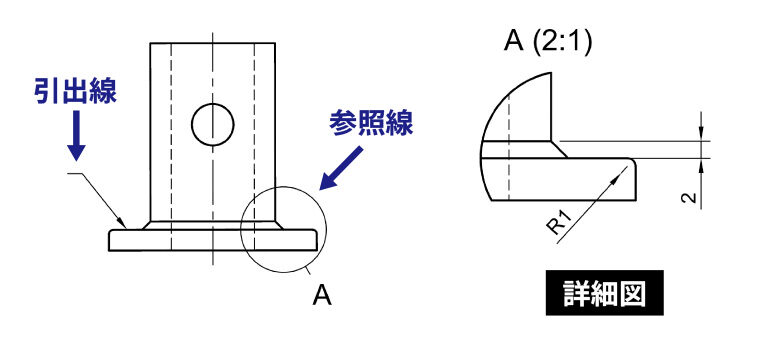

引出線は図面上の特定部分に注記や番号、指示を付け加えるための線で、細い実線で描かれます。対象箇所から斜め方向に引き出され、先端は矢印や点で示します。引出線を使用することで、表面処理指示、組立注記などの情報を補足することができます。

参照線は別の図面や別の箇所を参照する際に使用される線で、引出線と似た形式ですが用途が異なります。例えば、詳細図の位置を示す際に、全体図から詳細部分を円で囲み、そこから参照線を引いて「詳細A参照」などと記載します。また組立図において個別部品の詳細を部品図で確認してもらう場合にも、参照線を使って部品番号や図面番号を指示します。

破線

破線は短い線を等間隔で描いた線です。破線を描く際は、線分と間隔の長さを均等に保つことがポイントです。JIS規格では線分の長さを3mm程度、間隔を1mm程度とする例が示されています。

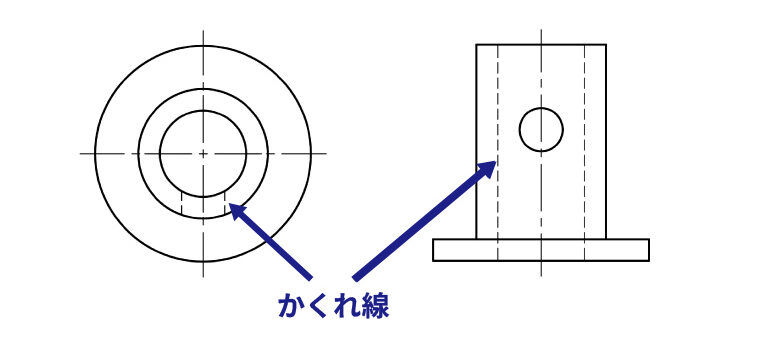

かくれ線

かくれ線は対象物の内部や背面にあることで、「見えない部分の形状」を表す線です。細い破線で描かれます。例えば箱型の部品の内側に貫通しない穴や溝がある場合、正面から見ると穴や溝は確認できませんが、破線で描くことでその位置と形状を表すことができます。かくれ線を使用することで、断面図を追加しなくても内部構造をある程度把握することができます。

かくれ線を使用する際の注意点として、過度に多用すると図面がわかりにくくなる問題があります。内部構造が複雑な部品では、すべてのかくれ線を描くと線が重なり合い、かえって情報が読み取りにくくなります。こうした場合には、主要な内部形状だけをかくれ線で示し、詳細な内部構造は別途断面図を用意する方法が推奨されます。

一点鎖線

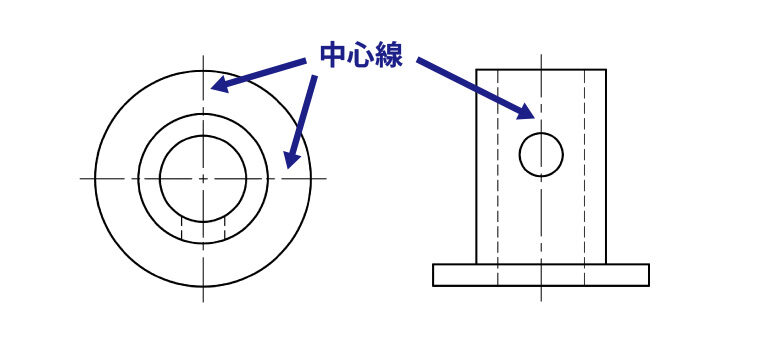

一点鎖線は、長い線と短い線を交互に繰り返す形式で描かれます。図面においては、主に「中心」や「対称軸」を示すための線で、円や穴、回転体、対称形状などに使用します。細い一点鎖線は中心線、基準線、ピッチ線として用いられます。太い一点鎖線は特殊指定線として、特別な加工や処理が必要な箇所を示すために使われます。

中心線

中心線は対象物の穴の中心位置や対称軸など、設計における基準位置を示すための線です。細い一点鎖線で描かれます。中心線を引く際の基本ルールとして、まず対称形状の対称軸には必ず中心線を引きます。たとえば円形の部品には水平方向と垂直方向の中心線を十字に引き、その交点が円の中心であることを示します。また円筒形の部品を側面から見た図では、回転軸に沿って水平方向に中心線を引きます。中心線は対象物の外形線を少し延長するのが一般的です。

よくある間違いとして、中心線の線種を誤るケースが挙げられます。中心線を実線で描くと外形線と混同され、破線で描くと内部形状と誤解される恐れがあります。また一点鎖線の描き方も重要で、長線と短線の比率が不適切だと中心線としての認識が曖昧になります。

二点鎖線

二点鎖線は、長い線と短い線2つを繰り返す形式で描かれます。図面においては、実際には加工しない部分や、参考として示す形状を表す際に、想像線や重心線として用いられます。例えば、部品を組み立てた後の可動範囲や将来的な加工予定箇所などです。

ただし二点鎖線は補助的な情報を示すものなので、図面の主要な内容ではありません。JISでは、二点鎖線を使用する場合には注記を併記し、意味を明確に示すことが推奨されています。

その他の線

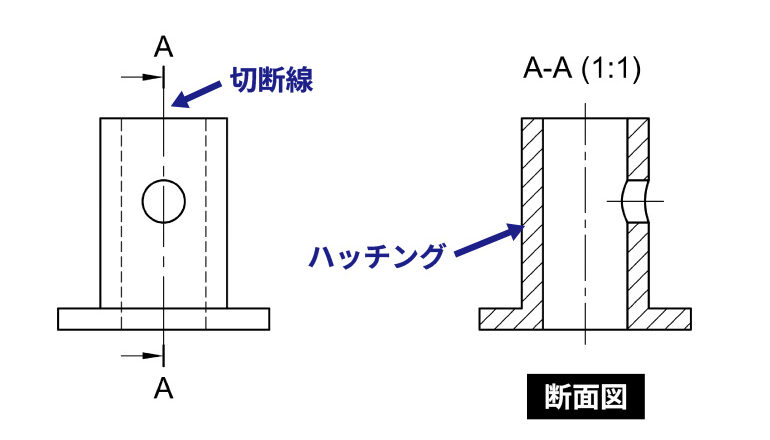

切断線とハッチング

切断線は断面図を作成する際に、どの位置で対象物を切断したかを示すための線です。この線は細い一点鎖線で、端部や方向の変わる部分を太くした線で描かれます。切断線には矢印と符号(A-A、B-Bなど)が付記され、矢印の向きが断面を見る方向を示します。

ハッチングは断面図において、切断面を示すための斜線群です。一定の角度と間隔で、細い実線で描かれます。ハッチングを施すことで、どの部分が切断された断面であるかが一目で判別できるようになります。特に、切断線が曲がっている場合や段違いになっている場合には、断面図も複雑になりますが、ハッチングを施すことで切断面の範囲が明確になります。

また、ハッチングは特定の部分を他の部分と区別する目的でも使用されます。例えば、線の角度や間隔を変えることで、金属・樹脂・ゴムといった材質や部品の区別を表すこともあります。

線の優先順位

複数の線が同じ位置に重なる場合、JISでは線の優先順位が「外形線>かくれ線>切断線>中心線>重心線>寸法補助線」と定められています。最も優先度が高いのは外形線(太い実線)です。次に優先されるのがかくれ線(破線)、その次が切断線、そして中心線や重心線、寸法補助線といった補助的な線になります。

実務では、かくれ線と外形線、中心線が交差する場面が多くあります。その際は、外形線を最優先に描き、他の線は一部省略またはずらして表現するのが原則です。また、不要なかくれ線を省略し、必要最小限に抑えることも視認性向上につながります。

また中心線と他の線が重なる場合にも注意が必要です。中心線は仮想的な基準線であるため、実際の形状を示す外形線やかくれ線よりも優先度は低くなります。たとえば穴の中心線を引く際、穴の輪郭線と中心線が交差する部分では、輪郭線を優先し中心線は途切れさせるのが正しい処理です。ただし中心線の交(十字の中心)は重要な情報であるため、この部分だけは確実に表示する必要があります。

まとめ

図面における線は、設計意図を正確に伝えるための重要な要素です。外形線、かくれ線、中心線など各線種にはJIS規格に基づく明確な役割があり、JIS規格に基づいて正しく使い分けることで、図面の情報は正確かつ明瞭に伝わります。製造現場での誤解やトラブルを防ぐためにも、線の太さや種類を正しく使い分けましょう。

㈱関東製作所は、金型製作や樹脂成形をはじめとしたものづくり企業です。設計・製造の現場で培った実践的な知識をもとに、「製図基礎講座シリーズ」として、設計初心者の方にも理解しやすく、現場で活かせる情報を発信しています。ぜひ、他の製図基礎講座の記事もあわせてご覧ください。

> 投影法や三面図など基本的な図面の見方を解説 【製図基礎講座 #1】

[関連記事]