中小企業の製造業が「協働ロボット」導入検討時に確認すべきこととは?

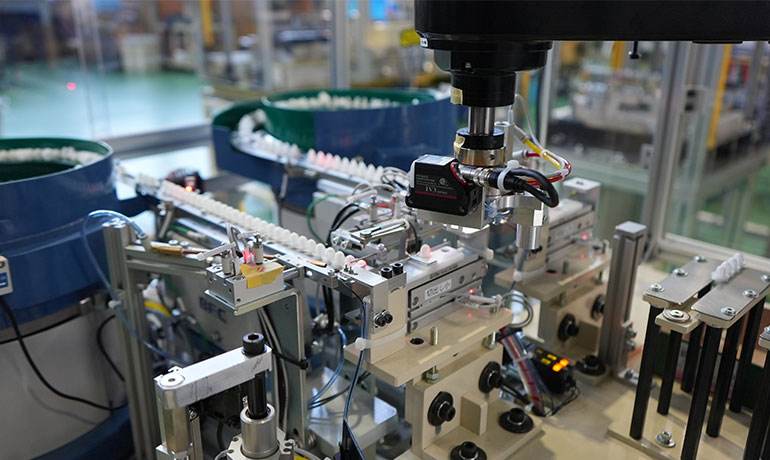

省人化装置

『協働ロボット』という言葉を耳にすることが多くなってきた昨今、中小企業の製造業の皆様は、

人件費や工数削減のために協働ロボットの導入を検討されたことがあるのではないでしょうか?

中には、会社規模など様々な理由から導入に踏み出せない方や、そもそも選択肢として考えていない方もいらっしゃると思います。

本記事では、導入検討時に確認すべき項目を説明いたします。

自社の課題と照らし合わせていただき、最適な解決策の選択にお役立てください。

こちらの記事は動画でもご覧いただけます。

目次

STEP①自社の課題を明確化する

工場において様々な課題があると思いますが、まずは自社の課題を明確化させましょう。

下記に少しでも該当する方は、ロボットの導入によって課題が解決できる可能性があります。

①人件費を削減したい

②製品の品質を改善する必要がある

③作業者を採用するのに苦労している

④作業者によって、品質にバラつきがある

⑤工程によっては、作業者がけがをする可能性がある

⑥サイクルタイムを短縮したい

目的が明確であれば、それに適したロボットの選定や導入計画を立てやすくなります。

STEP②現場環境と作業内容を確認する

協働ロボットの特性が、導入予定の作業環境や内容に合致しているかどうかを確認しましょう。

ロボットの物理的なサイズ、安全機能、操作の柔軟性などが現場の条件と一致しているか検証する必要があります。

作業スペースの広さ

自動化する工程にもよりますが、協働ロボットを設置するためにどのぐらいのスペースを確保できるのかを確認しましょう。

協働ロボットは産業用ロボットと異なり、安全柵なしで人間と同じ作業スペースで稼働できますが、人が近すぎると減速または安全停止してしまうため、ロボットがスムーズに移動し、作業者と干渉しないようなスペースが必要です。

場合によっては、作業エリアの再配置やレイアウト変更を行います。

作業内容の適合性

製品の生産量や求める速度(タクトタイム)を明確化しましょう。

前述の通り、協働ロボットは産業用ロボットと異なり安全柵が不要な分、安全面を考慮したスピードで加工を行います。汎用性やスペースを優先するのであれば協働ロボットの方が適切です。

STEP③協働ロボット・産業用ロボットの違いを理解する

ロボットには、協働ロボットと産業用ロボットの2種類があります。

明確化された自社の課題や現場環境、作業内容などを基にそれぞれの特性を理解し、自社にあったロボットはどちらなのかを検討する必要があります。

| 産業用ロボット | 協働ロボット | |

| 作業速度 | 速い | 遅い |

| 可搬重量 | 軽い~重い | 軽い(~25kg程度) |

| レイアウト変更 | 困難 | 容易 |

| 専門性 | 高い (専門業者が対応) |

低い (ティーチングが容易) |

| 安全柵 | 必要 | 不要 |

| 汎用性 | 低い | 高い |

| 電源 | 200V | 100V |

産業用ロボットは単独での作業に特化しており、協働ロボットは人と共同で作業することに適しています。この違いにより、産業用ロボットは効率性重視の大量生産に、協働ロボットは柔軟性が求められる多品種少量生産に最適です。

ロボットへ求める性能によりますが、産業用ロボットと比較して協働ロボットは汎用性が高いのがポイントです。

産業用ロボットの工程変更は、時間やコストがかかってしまいます。一方で協働ロボットは、省スペースでティーチングが容易であり、100Vの電源で動くこともあり汎用性が高く、多品種少量生産時の工程変更が低コストで行えます。

STEP④初期コストと運用コストを知る

協働ロボットも産業用ロボットも導入には大きなコストがかかるため、その費用対効果を事前に見積もることが必要です。

導入時の初期費用だけでなく、運用にかかるメンテナンス費用や消耗品のコストも考慮しましょう。

特に中小企業では、これらのコストが業務全体に与える影響を慎重に評価し、補助金や助成金の活用も視野に入れてコスト負担を最小限に抑える方法を検討します。

| 産業用ロボット | 協働ロボット | |

| 設置費 | ・専用インフラ設備 ・床補強 |

・簡易な設置 ・既存ラインに対応可能 |

| 電源 | ・産業用三相電源 ・電気工事の可能性あり |

・家庭用コンセント (100V) |

| 保守・メンテナンス費 | ・定期メンテナンス ・部品交換費 |

・シンプルな構造のため、低コストでメンテナンス可能 |

| プログラミング変更費用 | ・専門業者によるプログラミング | ・自社で対応可能 |

| 安全対策費 | ・安全柵 ・センサー ・非常停止ボタン |

・センサー |

産業用ロボットは、運用コストが高く、長期的な投資を見越した導入が必要です。一方、協働ロボットは自動化する工程にもよりますが、保守や運用コストも抑えられるため、中小企業や特定の用途に対してコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

まとめ

これら4つの確認事項を通して、協働ロボットの導入が自社にとって本当に価値のあるものかどうかを判断できます。導入前の慎重な検討と準備が、導入後の成功を左右する重要な要素です。

産業用ロボットと協働ロボットの違いも併せて説明しましたが、一概に協働ロボットの方が安いとは言えません。自動化する工程の難易度や数によっては、協働ロボットの費用が高くなることもあります。

導入検討の際は、これまで紹介した4つの項目を確認し、自動化したい作業内容、製品の詳細(サイズや材質など)、設置スペースの広さ、目標タクトタイム、コストなどの情報を揃えて専門家に相談しましょう。

関東製作所は、自動機や協働ロボット(加工機・検査機・組付け機)の設計~製造まで一貫して担っており、お客様のお悩みにあわせて最適なご提案をさせていただいています。

是非お気軽にご相談ください。